マクロ経済学 第2回 絶対所得仮説

様々な消費関数が考えられていますが、それは「消費関数論争」といわれています。

今回は、標準的なマクロ経済学の教科書で最初に取り上げられる、ケインズ(John Maynard Keynes; 1883-1946)の「絶対所得仮説( absolute income hypothesis )」を考えます。ケインズは、主著『雇用、利子および貨幣の一般理論(The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)』で、マクロ経済学を確立したといわれています。

絶対所得仮説とは、消費の決定要因が現在の所得にのみ依存するという仮定にたっています。ですから、将来の所得の予想や期待から影響を受けないということです。さらには、自己の世帯の消費の大きさは、他の世帯から影響を受けないというものです。

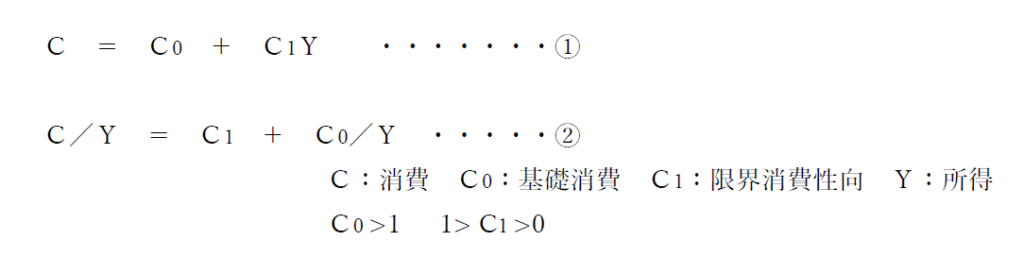

では、この絶対所得仮説における消費関数を定式化してみましょう。

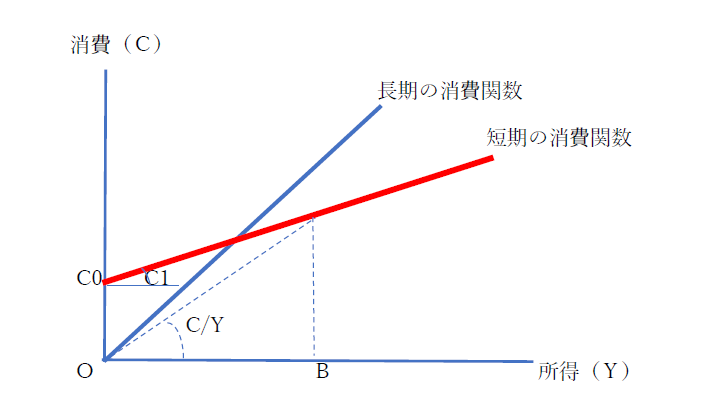

消費(C)は、基礎消費(C0)と、限界消費性向(C1)(marginal propensity to consume :MPC)に所得(Y)をかけたものの和で表現されます。基礎消費とは、所得がなくても、生活をしなければならないための消費のことをいいます。図表でいえば、短期の消費関数の切片です。

長期の消費関数は、原点から描かれます。それゆえに、限界消費性向(MPC)も、平均消費性向(average propensity to consume: APC)も変化しません。これに対して、短期の消費関数(①式)では、限界消費性向は、変化しないのですが、平均消費性向(C/Y)(②式の左辺)は、所得が大きくなるにしたがって、逓減していくことになります。図表では、所得Bの場合が示されていますが、Bから右にいけば(所得が増加すれば)、平均消費性向は小さくことが分かります。

しかし、クズネッツ(Kuzunets, Simon; 1901-1985)の長期にわたる実証分析によると、平均消費性向は、ほぼ一定であることが明らかとなっているのです。

ということから、ケインズの消費関数は、図表の短期における消費関数のことであることが分かるのです。