マクロ経済学第49回 労働市場均衡

労働市場は、マクロ経済学でも扱いますが、ミクロ経済学でも考えます。

これは、本コラムマクロ経済学第46回の理論の基礎をなすものです。

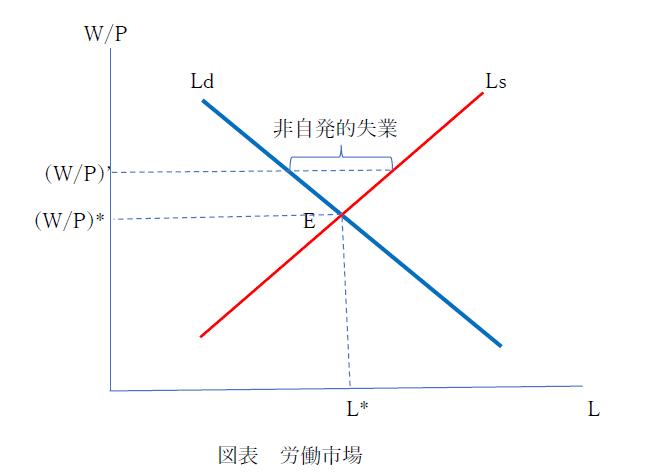

この労働市場においては、労働需要と労働供給の2つの関数によって、均衡が導けます。

この場合、労働需要関数(Ld)は、「古典派の第一公準」を満たすものと言われています。これは、労働需要は、「労働による限界生産力(MPL)」と「実質賃金率(W/P)」が一致したところで労働量(雇用量)が決定するというものです。

式で表せば、

MPL = W/P ・・・・・・・①

となります。

実質賃金率が高ければ、労働の需要者である企業は、労働量を少なくし、実質賃金率が下がれば、より労働量を増加させます。よって、労働需要曲線は、右下がりとなります。

つぎに、労働供給関数(Ls)は、「古典派の第2公準」と呼ばれています。

労働者は、つぎの式で労働量を決定すると考えられます。

U’(L) = W/P ・・・・・②

左辺は、労働の限界不効用をあらわし、右辺は、実質賃金率です。この2つによって労働量が決定されるとみます。

労働がなぜ不効用かという点ですが、労働によって人は疲労します。また、余暇が労働によって奪われます。所得は得ますが、不効用もまた生じるということです。その不効用との関係で、実質賃金率が低ければ、労働者は労働量を減らし、実質賃金率が高まれば労働量を増やしますので、労働供給曲線は、右上がりとなります。

ここで、古典派の考えでは、実質賃金率は、伸縮して、均衡実質賃金率(W/P)*と均衡労働量(L*)になり、失業者はいない状態となると考えます。

これに対して、ケインズ派は、なんらかの理由で、実質賃金率は高止まりするとみます。これはすでに述べた「賃金の下方硬直性」です。図表では、実質賃金率が(W/P)’のときには、労働供給量は多いのですが、労働需要量は少ないので、非自発的失業が発生しているとみるのです。