マクロ経済学第3回 恒常所得仮説

ケインズ型消費関数は、長期的な消費をうまく説明できないために、様々な消費関数が提唱されました。

今回は、フリードマン(Milton Friedman; 1912-2006)の「恒常所得仮説(Permanent income hypothesis)」を考えていきます。

ケインズの絶対所得仮説では、今期の消費は今期の所得に依存するという仮説でしたが、人間は、長く生きていくために、なにが起きるのかは分かりません。不景気により勤めている企業が倒産するかもしれませんし、逆に、時流に乗って、大きなボーナスを得るかもしれません。どちらにしても、未来は不確実性がつきまとっています。そこで、フリードマンは、所得を、「恒常所得(Permanent income:Yp)」と「変動所得(Transfer income:YT)」とに分けて消費を考えていきます。前者は、賃金がそれにあたり、後者は、ボーナスや印税収入や賞金などが入ります。

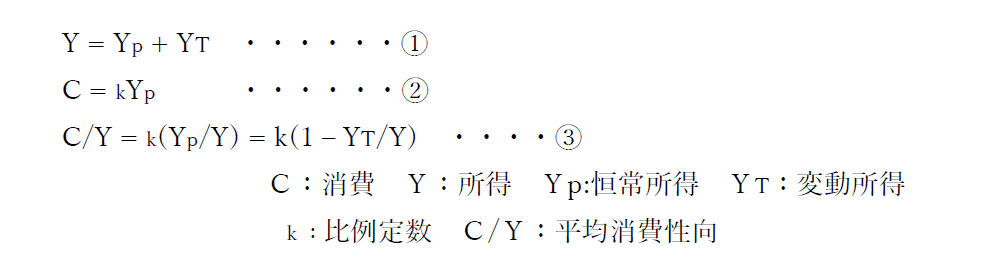

ここで、恒常所得仮説を定式化します。

第1式は、所得は、恒常所得と変動所得の和であることを示しています。第2式は、消費は恒常所得に一定の定数をかけたものとして表しています。第三式は、第2式の両辺をYで割ると、左辺は、平均消費性向を示し、右辺は、(Yt/Y)の値が平均消費性向を決定するとみます。所得のなかの変動所得が高ければ、平均消費性向は下がります。また、変動所得が低ければ、平均消費性向は上がります。高所得者は、株や債券の保有が多く、その配当や売却益などは、変動所得なので、高所得者が、原則的に、平均消費性向が低いことの説明としてはもっとなことです。

なお、恒常所得は、過去の所得の平均値をもとにして、将来得られるであろう所得の予測額なので、精密な数式は複雑なものですが、ここでは、もっとも簡略な定式を示しています。